生成AIとは:ゼロから「生み出す」魔法のテクノロジーを紐解く

これまでの章で、私たちは公務における生成AI活用の「目的」と「準備」について議論してきました。明確なゴールを設定し、現在の業務内容を詳細に洗い出し、そして公務特有の厳しい要件を満たすツールの選定基準を確認しました。しかし、実際に生成AIを使いこなすためには、そもそも「生成AIとは何なのか?」という、その核心部分を理解しておくことが不可欠です。

この章では、専門的な知識は一切不要です。難解な専門用語は避け、日常生活の具体例を交えながら、「生成AI」が一体どのような仕組みで、どのような能力を持っているのかを分かりやすく解説していきます。

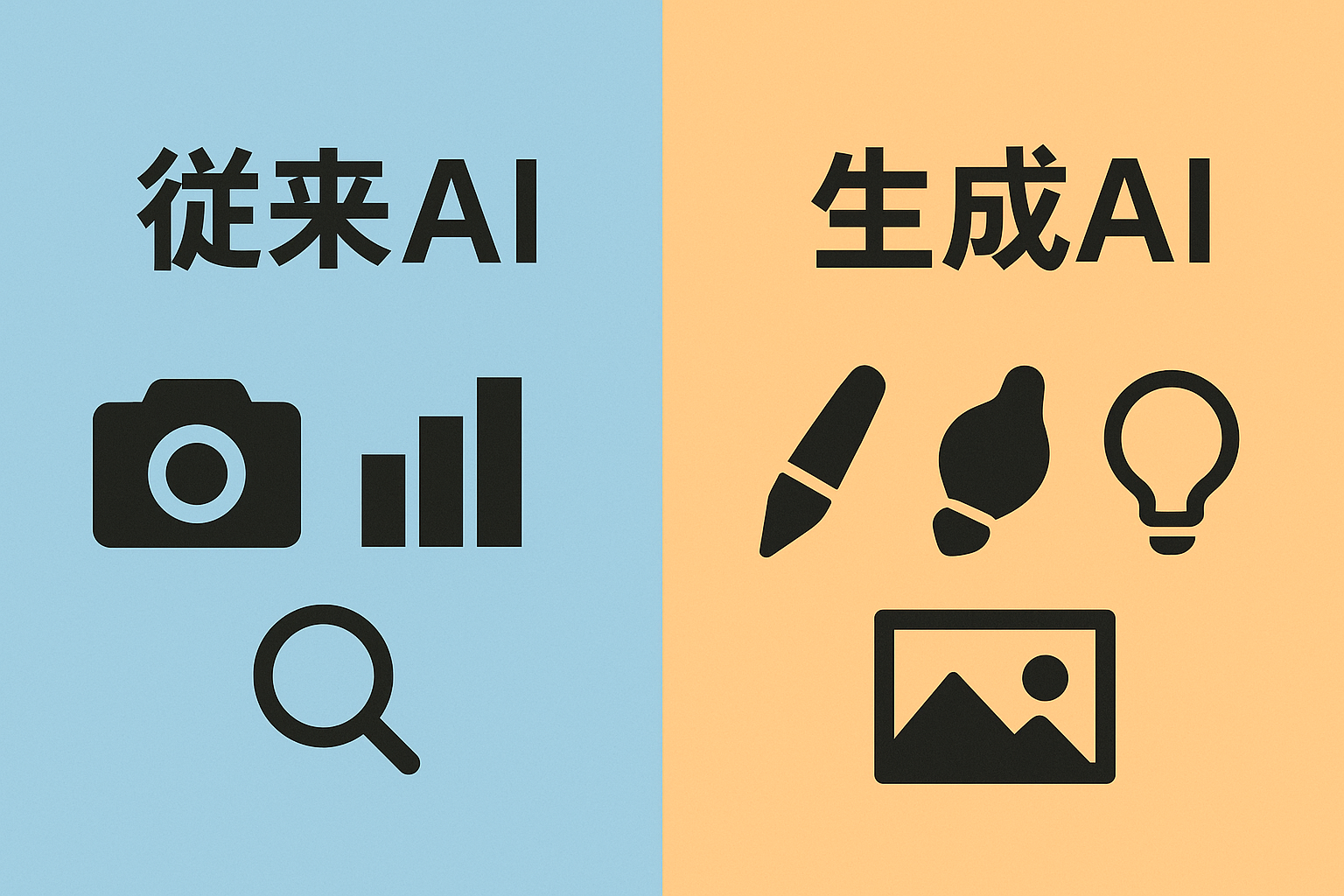

1. 「生成AI」って、そもそも何がすごいの?:従来のAIとの決定的な違い

「AI」という言葉は、私たちの生活の中で耳にすることが多くなりました。スマートフォンの音声アシスタント、顔認証システム、自動運転技術、レコメンド機能(「あなたへのおすすめ」など)……これらもすべてAIの仲間です。

しかし、「生成AI」は、これまでのAIとは一線を画す、「ゼロから何かを生み出す」という決定的な能力を持っています。

従来のAIの多くは、与えられたデータの中からパターンを見つけ出し、分類したり、予測したり、分析したりすることを得意としていました。

- 従来のAIの得意技(例:識別・分析型AI)

- 「これは犬の画像です」: 画像の中から犬を見つけ出す。

- 「この顧客は来月解約する可能性が高いです」: 過去のデータから将来を予測する。

- 「迷惑メールです」: メールを分類する。

- 「渋滞情報」: 交通状況を分析する。

これに対し、「生成AI」は、これらの識別・分析に加えて、「新しいものを作り出す」能力を持っています。

- 生成AIの得意技(例:創造型AI)

- 「柴犬が宇宙服を着て月面を散歩している画像を描いてください」: 指示された内容の画像を「生成」する。

- 「新しい市民向け広報誌のキャッチコピーを考えてください」: 斬新な言葉を「生成」する。

- 「〇〇というテーマで、1000字程度の報告書の下書きを書いてください」: 長文の文章を「生成」する。

- 「この曲に合うような、ゆったりとしたピアノ曲を作ってください」: 音楽を「生成」する。

まさに、私たち人間が文章を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったりするように、AI自身が新しいコンテンツを創造する。これが「生成AI」の最も革新的で、私たちに大きなインパクトを与える部分なのです。

2. なぜ「生み出せる」の?:生成AIの脳ミソの仕組み

では、どうして生成AIはゼロから新しいものを生み出せるのでしょうか?

その秘密は、膨大な「学習データ」と、それを処理する「脳ミソ(モデル)」の構造にあります。

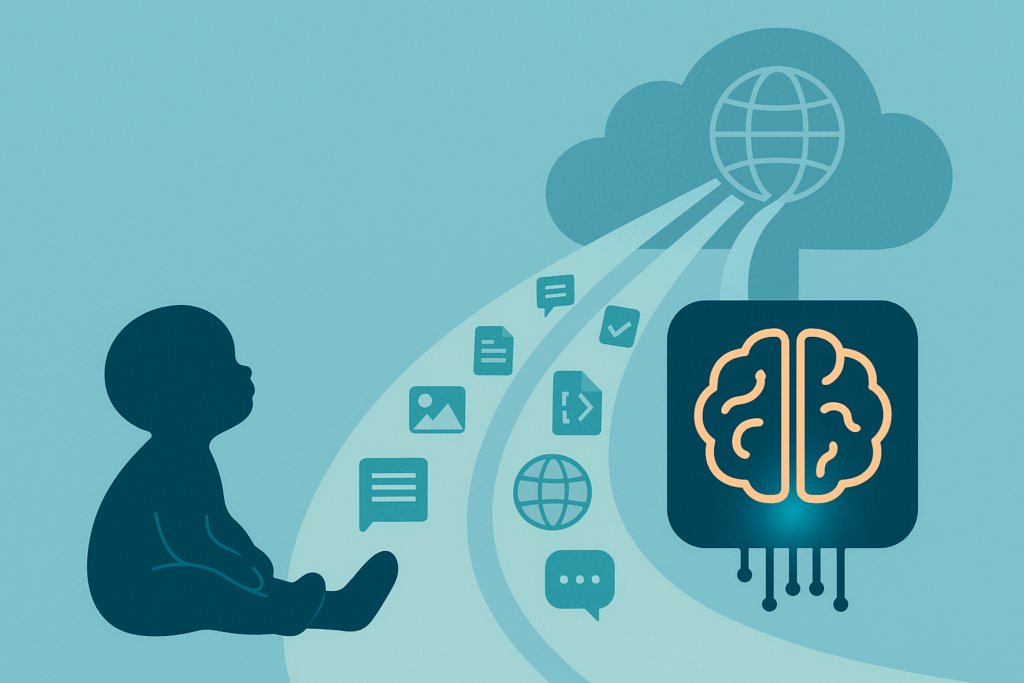

(1) 膨大な「学習データ」:生成AIの知識の源泉

生成AIは、インターネット上にある、想像を絶するほど膨大な量のデータを読み込んで学習しています。テキストデータであれば、ウェブサイト、書籍、論文、ニュース記事、チャットログなど、地球上のほぼすべての言語の文章を読み込みます。画像であれば、数億枚、数十億枚もの写真やイラストを見て、その特徴を学びます。

例えるなら、生まれたばかりの赤ちゃんが、私たちが話す言葉や身の回りにあるものを見て、聞いて、触れて、少しずつ知識を吸収していくのと同じです。生成AIは、それを人間の一生では到底不可能な、超高速かつ超大規模なスケールで行っていると考えてください。

この学習データの中から、生成AIは「単語と単語のつながり」「文の構造」「画像の中のパターン(顔の形、建物の特徴など)」といった、ありとあらゆる「規則性」や「パターン」を統計的に学習します。

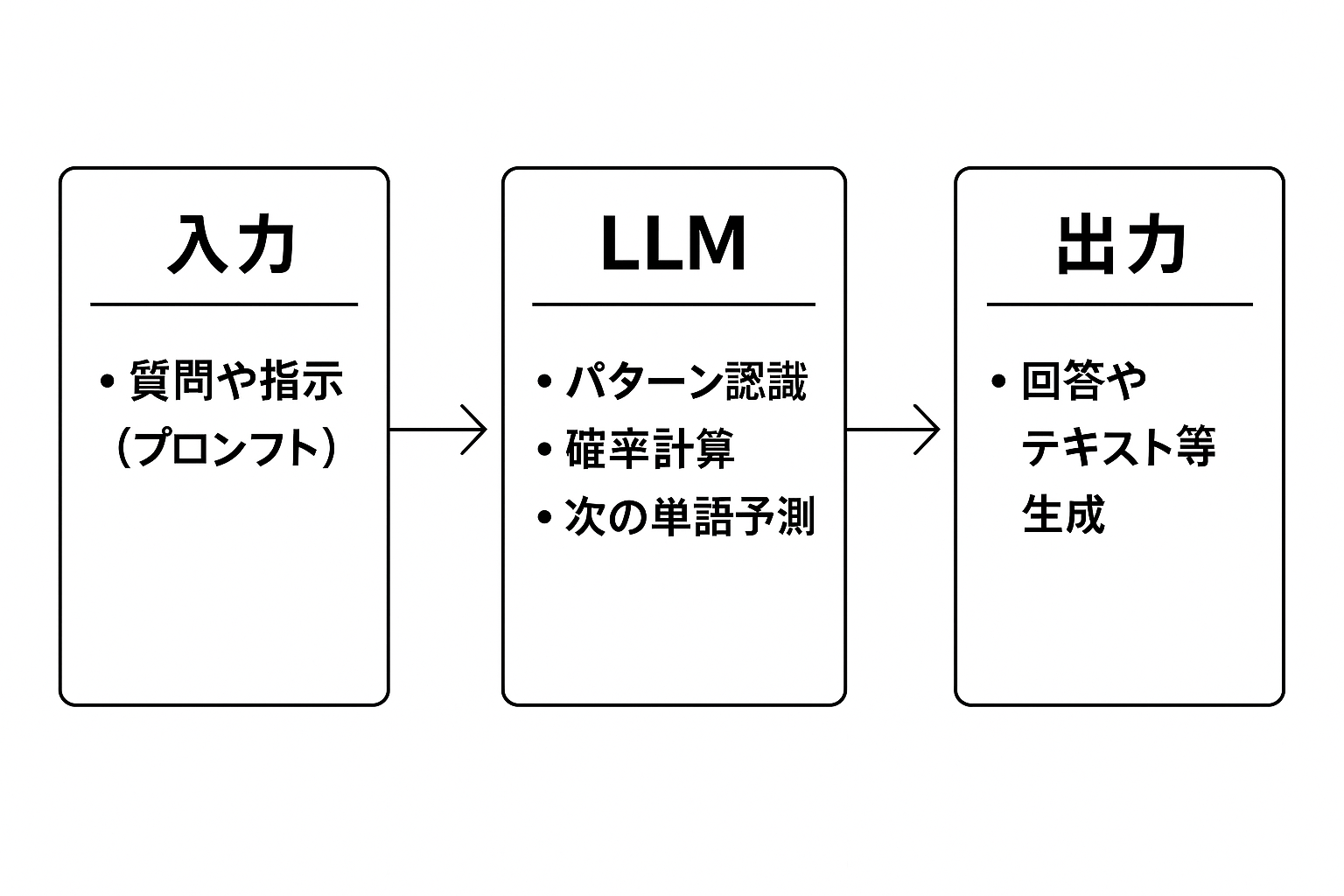

(2) 「大規模言語モデル(LLM)」:生成AIの「脳ミソ」

生成AIには、「脳ミソ」があります。その主なものが大規模言語モデル(LLM)です。

- 大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)

- 得意技: テキスト(文章)の生成、理解、要約、翻訳、質問応答など。(最近は画像・音声・動画などにも対応したマルチモーダル化が進んでいます)

- 代表例: GPT-4o(o3)、Claude Sonnet 4、Gemini 2.5 Flashなど。

- 仕組み: LLMは、学習した膨大なテキストデータから、「次にくる可能性が高い単語は何か」ということを確率的に予測し、文章を生成していきます。例えば、「今日は天気がいいから」と入力すると、「散歩に行こう」「洗濯物がよく乾きそう」など、文脈に合った次の言葉を予測してつなげていくイメージです。まるで、気の利くアシスタントが、あなたの話の続きを滑らかに予測して提案してくれるかのようです。

このモデルは、与えられた「プロンプト(指示文)」に基づいて、学習した知識とパターンを駆使し、最も適切だと判断した新しいコンテンツを瞬時に生成します。私たちが「〇〇してください」と指示を出すと、AIはその指示を理解し、それに合致する「作品」を作り出すのです。

3. 生成AIは「完璧な天才」ではない:ハルシネーションと情報の確認の重要性

生成AIは非常に賢いですが、決して「完璧な天才」ではありません。

特に注意すべきは「ハルシネーション(Hallucination:幻覚)」と呼ばれる現象です。

ハルシネーションとは、AIが事実ではない情報を、あたかも真実であるかのように自信満々に生成してしまうことを指します。これは、AIが「最もらしい文章のパターン」や「最もらしい画像のパターン」を生成することに特化しており、その内容が「事実であるか」を保証する機能ではないため起こります。

- ハルシネーションの例:

- 「〇〇市の2025年の人口は〇〇人です」と、根拠のない数字を提示する。

- 存在しない法律や条例を引用してくる。

- 実在しない人物の情報を生成する。

公務において生成AIを活用する際には、このハルシネーションのリスクを常に念頭に置き、以下の点を徹底する必要があります。

- 生成された情報のファクトチェックを必ず行う: AIが生成した文書やデータは、必ず公的な情報源や信頼できる情報源と照らし合わせ、事実関係を確認する必要があります。特に、数値、固有名詞、法律、地名など、正確性が求められる情報については、二重三重のチェック体制を敷くべきです。

- 最終的な責任は人間にある: AIはあくまで「アシスタント」であり、最終的な判断や責任は、その情報を利用する公務員自身にあります。AIが生成した情報をそのまま市民に提供したり、業務に適用したりすることは、誤情報拡散や行政の信頼失墜につながる可能性があるため、厳に慎むべきです。

生成AIは、私たちの業務を劇的に効率化し、創造性を拡張してくれる強力なツールです。しかし、その力を最大限に引き出すためには、その限界とリスクを正しく理解し、賢く付き合っていく知恵が求められます。

4. 生成AIとどう付き合うか:公務における活用の心構え

生成AIは「魔法」ではありません。それは、私たちが「道具」として使いこなすことで、初めてその真価を発揮するものです。公務における生成AIの活用は、単なるITツールの導入を超え、私たちの働き方、思考プロセス、そして行政サービスの提供方法そのものに大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

- パートナーシップの視点: 生成AIを「代替するもの」ではなく、「協働するパートナー」として捉えましょう。AIが苦手なこと(倫理的判断、共感、複雑な人間関係の調整)は人間が行い、人間が苦手なこと(大量のデータ処理、定型文の生成、瞬時のアイデア出し)はAIに任せるという役割分担が重要です。

- 学習と適応の継続: 生成AI技術は日進月歩で進化しています。一度学んだら終わりではなく、常に新しい知識を取り入れ、変化に適応していく姿勢が求められます。

- 創造的な挑戦: 生成AIは、これまでの枠にとらわれない新しい発想やアプローチを可能にします。積極的に様々な用途に試行し、公務における新たな可能性を探求していきましょう。

【資料】生成AI_はじめの一歩

生成AIの基礎を資料としてまとめているので、参照ください。

【資料】生成AI初心者が知っておくべき基本概念5選

生成AI初心者が知っておくべき基本概念5選を資料としてまとめているので、参照ください。

【資料】生成AIにできること・できないこと

生成AIにできること・できないことを資料としてまとめているので、参照ください。