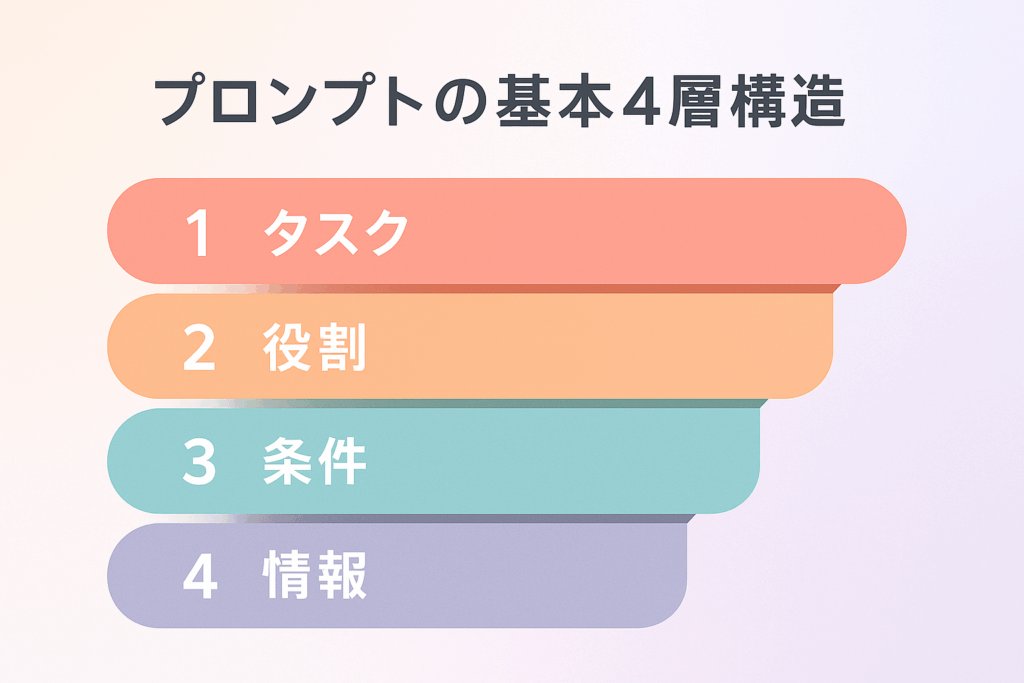

プロンプト基本4層構造:AIへの「効果的な指示」を組み立てる

前章で、プロンプトが生成AIを操る「言葉」であり、その重要性について理解を深めました。AIは私たちの指示(プロンプト)の質に大きく左右されます。では、どうすればAIに、より正確に、より効率的に、そして私たちの意図した通りの結果を出してもらえるようになるのでしょうか? その鍵となるのが、「プロンプトの基本4層構造」という考え方です。

この4層構造は、プロンプトを構成する要素を整理し、AIが私たちの要求を段階的に、かつ網羅的に理解できるようにするためのフレームワークです。まるで、複雑な料理を作る際に、材料の準備から味付け、盛り付けまでを順序立てて考えるようなものです。この構造を意識することで、初心者の方でも、より効果的で質の高いプロンプトを作成できるようになります。

1. 第1層:タスク(目的)の明確化 – 「何をしたいのか」

プロンプトの最も根幹となるのが、この「タスク」の層です。ここでは、AIに「何をしてもらいたいのか」を明確に、かつ簡潔に伝えます。この部分が曖昧だと、AIはどの方向に進めば良いか分からず、的外れな回答をしてしまう可能性が高まります。

ポイント

・具体的な動詞を使う: 「要約してください」「作成してください」「分析してください」「比較してください」「ブレインストーミングしてください」など、AIに期待する行動を明確な動詞で表現します。

・タスクの範囲を限定する: 何について作業するのか、その主題をはっきりさせます。

公務でのプロンプト例

「〇〇年度の市民アンケート結果を要約してください。」

「広報誌に掲載する夏祭りイベントの案内文を作成してください。」

「少子高齢化対策に関する課題と解決策を3点リストアップしてください。」

「新しいゴミ分別ルールに関する市民向けQ&Aを作成してください。」

2. 第2層:役割(ペルソナ)の設定 – 「誰になってほしいのか」

この層では、AIに特定の「役割(ペルソナ)」を与えることで、その役割に合った知識や表現で応答するように促します。AIは、与えられた役割を「演じる」ことで、出力のトーンやスタイル、深さを調整することができます。これは、AIがその分野の専門家や、特定の立場の人として振る舞うことを期待する際に非常に有効です。

ポイント

・具体的な役割を与える: 「あなたは〇〇です」「〇〇の専門家として」といった形で役割を明示します。

・その役割が持つ特性を考慮する: 例えば「市の広報担当者」であれば、専門知識を持ちつつも、市民に分かりやすい言葉で話すことが期待されます。

公務でのプロンプト例

「あなたは市の広報担当者です。夏祭りイベントの案内文を作成してください。」(市民目線で親しみやすい表現を促す)

「あなたはベテランの政策企画課職員です。少子高齢化対策に関する課題と解決策を3点リストアップしてください。」(専門的かつ実践的な視点を促す)

「あなたは市民サービス課の窓口担当者です。新しいゴミ分別ルールに関する市民向けQ&Aを作成してください。」(市民に寄り添う丁寧な言葉遣いを促す)

「あなたは弁護士です。この契約書の法的リスクについて解説してください。」(専門的な法的知見を促す)

3. 第3層:制約条件の設定 – 「どのようにしてほしいのか」

AIがタスクを達成する上で、どのような「制約」や「条件」を設けるのかを明確にするのがこの層です。出力の形式、長さ、スタイル、含めるべき内容、除外すべき内容などを細かく指定することで、より意図に沿った結果を得られます。この層が具体的であればあるほど、AIの出力はあなたの求める形に近づきます。

ポイント

・出力形式の指定: 「箇条書きで」「表形式で」「XML形式で」など。

・長さの指定: 「〇〇文字以内」「〇〇行以内」「〇〇ページ程度」など。

・トーン・スタイルの指定: 「です・ます調で」「親しみやすい口調で」「専門的な言葉遣いで」「丁寧な言葉遣いで」「客観的に」など。

・含めるべき内容: 「必ず〇〇について言及してください」「〇〇のデータを含めてください」。

・除外すべき内容: 「〇〇については触れないでください」「専門用語は使わないでください」。

・ターゲット読者の指定: 「小学生にも分かるように」「専門家向けに」など。

公務でのプロンプト例

「あなたは市の広報担当者です。夏祭りイベントの案内文を800字以内で、小学生にも分かりやすいように、です・ます調で、親しみやすい口調で作成してください。」

「あなたはベテランの政策企画課職員です。少子高齢化対策に関する課題と解決策を3点、それぞれ箇条書きで、根拠を添えてリストアップしてください。」

「あなたは市民サービス課の窓口担当者です。新しいゴミ分別ルールに関する市民向けQ&Aを質問と回答の形式で、FAQページにそのまま使えるように作成してください。」

「〇〇年度の市民アンケート結果を要約してください。特に住民満足度と改善要望に焦点を当て、ポジティブな意見とネガティブな意見を明確に区別して記述してください。」

4. 第4層:情報(コンテキスト)の提供 – 「何に基づいてほしいのか」

この層は、AIがタスクを遂行するために必要な具体的な情報や背景知識を提供します。AIは、あなたが提供する情報を「インプット」として使用し、それに基づいて出力を生成します。この情報が豊富で正確であるほど、AIの出力はより関連性が高く、有用なものになります。

ポイント

・関連するデータや文書の提示: 作業対象となる具体的なテキスト、データ、ウェブサイトのURLなどを提供します。

・背景情報の提供: そのタスクがどのような文脈で行われているのか、目的達成のためにどのような情報が必要なのかを伝えます。

・具体例の提示: 期待する出力形式や内容の具体例を示すことで、AIの理解を深めます。

公務でのプロンプト例

「あなたは市の広報担当者です。夏祭りイベントの案内文を作成してください。以下にイベントの詳細を記載します:[イベント名、日時、場所、内容、参加費、注意事項など]。この情報に基づいて、800字以内で、小学生にも分かりやすいように、です・ます調で、親しみやすい口調で作成してください。」

「あなたはベテランの政策企画課職員です。少子高齢化対策に関する課題と解決策を3点、それぞれ箇条書きで、根拠を添えてリストアップしてください。特に、貴自治体における過去の施策実績や、国の最新の報告書[URLや抜粋テキスト]を参考にしてください。」

「あなたは市民サービス課の窓口担当者です。新しいゴミ分別ルールに関する市民向けQ&Aを作成してください。以下の新しい分別ルールに関する資料と、市民からよく寄せられる質問のリストを参考にしてください:[資料のテキストやURL、質問リスト]。」

プロンプト基本4層構造の組み合わせ例

これらの4層は、独立しているわけではなく、組み合わせて使用することで最大の効果を発揮します。

例1:公務報告書の要約

- タスク(何を): 〇〇年度の地域活性化計画報告書を要約してください。

- 役割(誰に): あなたは、地域振興課の課長です。

- 制約条件(どのように): 幹部会議での説明に使えるよう、A4用紙1枚程度(1000字以内)で、箇条書きと文章を織り交ぜて、客観的かつ分かりやすいトーンで、特に成功事例と今後の課題に焦点を当ててください。専門用語は避け、一般の職員にも理解できるようにしてください。

- 情報(何に基づいて): 以下に、報告書の全文を記載します。[ここに報告書のテキストを貼り付け]

例2:市民向けQ&Aの作成

- タスク(何を): 新しいゴミ分別ルールに関する市民向けQ&Aを作成してください。

- 役割(誰に): あなたは、市民サービス課の窓口担当者です。

- 制約条件(どのように): 市のウェブサイトのFAQページに掲載できるよう、質問と回答の形式で記述してください。回答は簡潔かつ明瞭に、疑問が残らないようにしてください。です・ます調を使用し、親しみやすい言葉遣いを心がけてください。

- 情報(何に基づいて): 以下の新しい分別ルールに関する資料と、これまでに市民からよく寄せられた質問のリストを参考にしてください。[新しい分別ルール資料のテキスト][よくある質問リストのテキスト]

構造化したプロンプト

「プロンプトの基本4層構造」を学んだので、これらを形式的に書くとよりわかりやすくなります。

# タスク

{{何をしてほしいかを明確に書く(例:要約してください/改善案を3つ出してください)}}

# 役割

あなたは{{どんな立場・職業・専門家(例:市役所職員/マーケター/先生)}}です。

# 条件

{{文字数・トーン・形式などの制約条件(例:200文字以内で/敬語で/小学生にもわかるように)}}

# 情報

「{{背景情報・素材・対象内容など}}」

例

# タスク

お知らせ文を作成してください。

# 役割

あなたは市役所の広報担当者です。

# 条件

高齢者にもわかりやすいように、丁寧な敬語で200文字以内にしてください。

# 情報

7月10日(月)の午前9時〜正午まで、庁舎1階の窓口システムがメンテナンスのため一時利用できなくなります。

まとめ:プロンプトは「思考の整理」から始まる

プロンプトの基本4層構造は、AIに指示を出すための単なるテクニックではありません。それは、私たちが自分の思考を整理し、AIに何を期待するのかを明確にするためのフレームワークでもあります。この構造に沿って考えることで、曖牲さや抜け漏れを減らし、より効率的かつ効果的に生成AIを活用できるようになります。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、繰り返し練習することで、この4層構造を意識したプロンプト作成が自然とできるようになります。

生成AIとの接し方のコツ

生成AIとの接し方のコツについて資料にまとめているので、参照ください。